今回は610せんせのブログ皮・革(かわ)の「ショウ」:と言うタイトル ブログ本文は赤文字ですhttps://kendomix.com/610/archives/10.html

皮革はその種類、用途により製法が大きく違ってきます。

大まかに、縦軸に材料(牛革、鹿革、馬や豚、亀、等) と横軸に原皮、鞣し、仕上げ、と分けて考えると判ります。

剣道具で使用する皮革類は、牛革(白なめし)と鹿革(印伝に至る)に代表される日本独特の製法による物が中心です。

このブログで縦軸(牛革、鹿革)と横軸(製法、鞣し、用途別仕上)がすべて同じように書かれていますが全く違います。

『皮・革(かわ)の「ショウ※(「漿:とろりとした液状のもの。汁。)がなくなる』という表現を、皮革製品をあつかう方々はつかうんですよね。なくなるとどうなるかというと、皮革がパサパサな紙のようになり、 皮革はほっておくと、角化します。

この硬くなる性質を利用するのが、面の縁やら胴台のおもてにつかう生革です。

これは全くの間違い。 劣化して硬くなる性質等を利用して生革など作りません。 最初からその目的の為に作ります。

皮革は硬いまま使用する用途と柔らかくして使用する用途が有り、製法、工程が根本的に違います。

ここから、「鞣す」という作業がはいり、、、バッグなどにもつかわれる、かたくなりにくく、柔らかいなめらかなものにするのです。その際に昔は「脳漿鞣し(ブレインタン)」という手法があり、動物の脳を使って鞣したようです。

剣道具に使われる革もこのように鞣されていいたようで、牛革に漆をかけながらシボを出して強さとしなやかさがでた黒残(クロザン)革などがあります。

脳漿鞣しをブレインタンと記載していますが大きな間違いです。

これは聖ブレンダン神父の布教の為の革舟由来をさし、鹿革の事ではありません

この際使用した皮革は樫の木の樹脂を使ったタンニン鞣し革です。

脳漿鞣しは鹿革独特のなめしであり、牛革にその作業はしません。 ましてや、さらに漆をかけながらシボなど出せません。 牛革に漆をかけたらその時点で硬化します。 黒桟は姫路白なめしを使ってそれ専門に作られた皮革で、工程が全く違い、

最後に漆にて仕上げた物です。 牛革と鹿革は製法が全く違います。

「剣道具材料編では」 https://kendomix.com/610/archives/99.html

「鹿革」には、実は無数の穴が空いていて、タバコの煙を革の裏から吹きかけると、表に出てきます。。。、

と書いてありますが鹿革に穴など開いていません。 「革に拘る」をご覧下さい

鹿革独特の通気性の良い事「多孔性構造」を誤認識しているのではないですか? 鹿革独特の通気性の良い事「多孔性構造」を誤認識しているのではないですか?

燻し作業の煙が簡単に抜けるようなら、革裏、切り口まで全体が茶色になるはず。

(右画像はドラムに張った革の隙間から漏れた煙が裏側に入った様子。)

もし煙が革全体を通れば、このようなドラムと革を止めた際の隙間から煙が漏れた後が付かず、裏全体が茶色くなり部分的に煙が入った状態が残らないはず。

燻し作業が終わった物なら表(茶色部分)から裏に向かって時間を掛ければ少し位は煙が抜けることがありますが、裏からタバコの煙を吹き付けた位で抜けたら大変です。

最近流行の合成皮革の手の内と間違えていませんか?

剣道具の牛革を主体とした皮革は生革と黒なめし革に分けられます。

https://kendomix.com/610/archives/58.html

生革はピッカ−とも言われ、繊維業界で織機や靴下編機の部品にも多く使われてきました。

織機ではシャットル(杼)と言う横糸を入れる部品の衝撃を受け止めたり与えたりする重要部品に、靴下編み機では、踵や爪先を編む腕桿部品として使いました。

使用後は此の屑を集めて煮詰めたあと、強固な接着剤「膠」として大切に使いました。

又、和太鼓に張る皮革としても有名で、昔は各地の和太鼓店はそれぞれ秘伝で皮革(生革)を作っていました。

日本のこの生革は米糠と塩を使い、革タンパクを失わず緻密な組織を確保してある独特な製法と京都阪本商店に聞きました。

(阪本商店は武道具業界で有名な専門皮革商で、胴張り用、面縁革、さらになめし革類、黒桟革まで製造販売していました。)

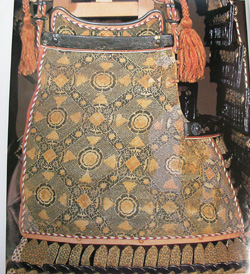

黒桟は牛革を塩と菜種油で揉み上げて作る独特の姫路白なめしで知られる特産品を材料として、それを鉄漿(お歯黒)で染めた後、手や道具を使って柔らかくしてシボ(しわ)を作り、さらに漆を塗って仕上げた物で、今では彼のみが作れるギネス物特産です。

職人会の中村会員が革を手で鞣して  揉んで 揉んで  漆で仕上げています 漆で仕上げています

剣道具の鹿革に使われる日本の脳漿鞣しは、奈良地方と和歌山の一部で行われてきた、鹿革を独特の柔らかさで使うための製法で、古くは飛鳥寺から出土した蘇我馬子の鎧のとじ革でもそうした鞣し方法が使われていた事で証明されています。

それは柔軟性、強靱性、対老化性に優れ、良い感触と良好な染色性を持つと言う特色がありました。

他方欠点としては、匂いが残る事と、吸水したあと乾燥すると硬くなる事があります。 これは甲手手の内革が乾くと硬くなる事例があるが、再度揉む事により簡単に柔軟性が戻ります。

(かの有名な三枝弘熙名人は、しっとり感と吸湿性の優れた此の白革のみを甲手の手の内革として採用していました。)

それを煙で燻したり、染めたりして平安時代から甲冑部品としても使われ、更にそれを甲州印伝に見られる高い漆技術が付加され、長い時代を経過してもあまり変質せず、古代からの技術が現代の技術にも優ると言う特徴があります。

そうした素材は今でも当会員が技術継承して製作していますが−−−−−。

「燻し作業中」の辻本会員をご覧下さい

ネットの文言を調査すると色々記載してありますが、こと専門分野となると細かい部分で大きく違ってきます。

皮革についての知識や文献はこれも剣道具のように広く一般化していません。 生革やなめし革のその製法は家伝(秘伝)として護っており、結果、普通の剣士や剣道家がこの上記一説を読むと、執筆者の肩書きからまず全面的に信用しますね。

皮革業界から見たら無知な剣道具業界は対象にあらず!となり、我が業界にとっては今後の材料調達に不利益となり、大いに憂慮される事態です。

「鉢巻」といわれる、面の顎の横に顎と面金をまとめている生革と布団をつないでいる中結のような革がありますが

こういった間違った表現も書いてありますがこれは別件にて。

に戻る に戻る

|